中国株トピックス 創薬大国へと変貌しつつある中国

2025.10.15 (水)

当記事は毎月、アイザワ証券投資情報サイトに掲載しているアイザワ・グローバルマンスリーより抜粋しております。

創薬大国へと変貌しつつある中国

中国本土・香港株式市場が回復基調を強める中、創薬セクターの上昇が際立っている。9月末の時点で中国の主要創薬関連企業をカバーする「ハンセン上海深セン香港創薬50指数」は1年前よりほぼ2倍になり(下図参照)、構成銘柄の時価総額も一時的に4兆元(84兆円)の大台を回復した。今年5月から、米製薬大手のファイザー(米国:PFE)とブリストル・マイヤーズ スクイブ(米国:BMY)は相次いで中国企業が開発しているがん治療薬の取得に向け、巨額なライセンス契約を結んだ。それをきっかけに、中国企業は世界の創薬業界で急速に再評価されるようになり、これは1月の中国新興企業、DeepSeek(ディープシーク)の画期的な人AI大規模言語モデル発表に続いて、創薬業界の「ディープシークモーメント」ともいわれる。

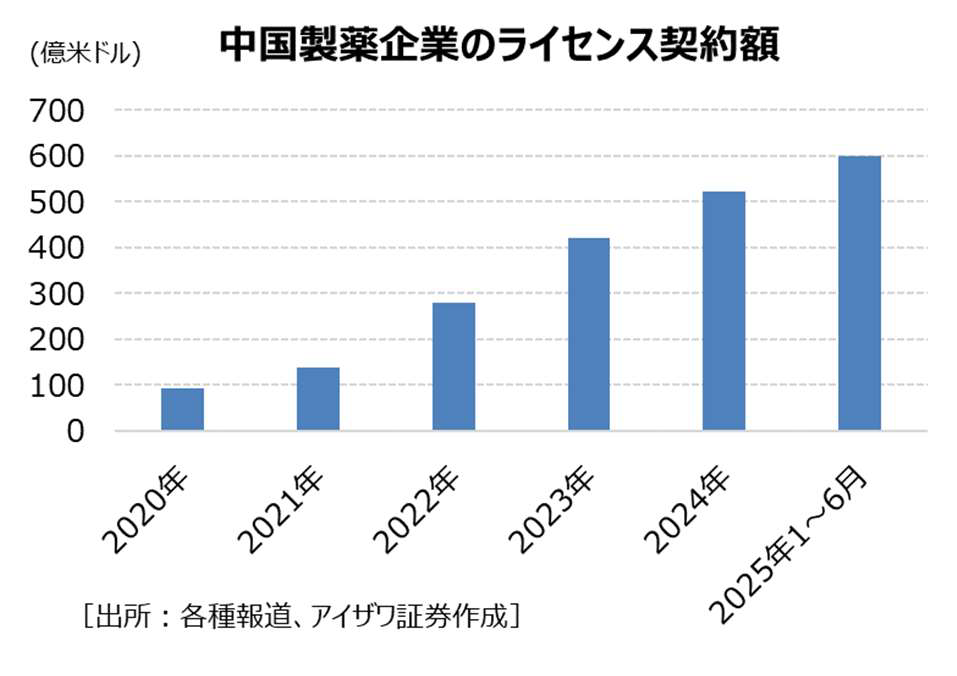

調査機関によると、中国で開発が始まった新薬の数は昨年で1250件超と世界トップの米国に迫り、中国製薬企業が獲得したライセンスアウト(特許権の売却や使用許諾)を中心としたライセンス契約額は今年1~6月に約600億米ドルと昨年通年を16%上回った(下図参照)。ライセンス契約に占める欧米顧客の割合は年々上昇しており、新薬開発における中国企業のR&D(研究開発)能力や効率性、臨床試験・データの優位性などが世界的に認められるようになった。

中国がジェネリック薬品生産国から創薬大国へと変貌しつつある背景には、まず、ジェネリック薬品は「国家医薬品集中入札購入」制度により大幅な値下げを余儀なくされているため、中国の製薬企業は生産重視から研究開発重視への転換を迫られている。10年前の改革によって中国の新薬承認プロセスが劇的に短縮されるなど、創薬に対する政府支援と税制優遇も企業成⾧の原動力となった。

次に、中国企業は既存薬を改良して低コストかつ迅速に開発する能力を持つほか、積極的な国際提携による技術・市場アクセス獲得や共同開発、M&Aといった「オープン・イノベーション」戦略は開発のスピードを加速させている。第3に、人口の多さと多様な患者プールを背景に、新薬治験の承認審査やレスポンス、被験者組み入れは先進国より格段に速く、治験にかかる直接費用も抑えられている。また、年400万人の理系大学生が卒業する中国では臨床試験や研究開発に従事できる人材を大量に供給している。最後に、中国企業は細胞療法などの新技術分野で既に主導的な地位を占め、膨大な治験データを武器にAIによる新薬開発レースにおいても世界をリードしている。中国の医薬品市場規模は今年米国に次ぐ3000億米ドルを超え、そのうち新薬の割合が約30%に達すると予測されている。今後、中国企業は世界の創薬業界において重要な役割を果たす可能性が大いにあり、その関連企業に注目したい。

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。