お金の歴史を学ぼう!【後編】江戸時代の三貨制度から現代のデジタルマネーまで

2025.08.08 (金)

前編では、人類が物々交換を乗り越えて「お金」という概念を育み、貝貨や金属貨幣の誕生、日本最初の官営通貨「皇朝十二銭」の成立と衰退、戦国時代の貨幣文化までを辿りました。後編では、その続きとなる江戸時代以降の貨幣制度の発展を中心に、近代の「円」誕生から現代のデジタルマネーに至るまでの通貨の進化を紐解いていきます。

江戸時代の貨幣制度:金・銀・銭の三貨制度

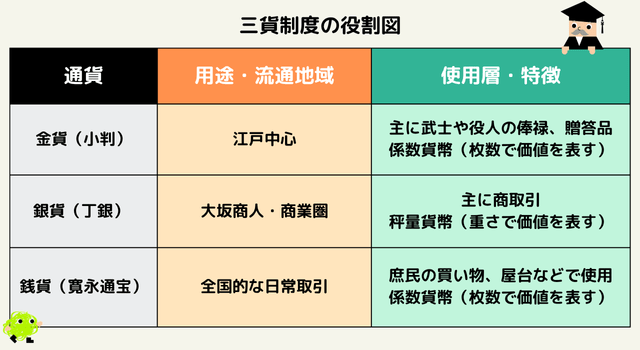

1603年に江戸幕府が誕生すると、日本の通貨体系は大きく変革を迎えます。徳川幕府は国家権力を強化するために、金貨・銀貨・銭貨の三種の貨幣を統一的に運用する三貨制度を確立し、それぞれの通貨が特定の経済圏で用いられました。この制度は大坂や江戸を中心に広がる商業経済を支え、日本全体を一つの経済圏として統制しやすくする狙いがありました。1670年には海外から伝わっていた渡来銭の使用を禁じ、3種類の通貨が基本的な通貨として使用されるようになります。金貨は、江戸を中心とした高額取引に使用、銀貨は商業都市 大坂を中心に商取引で使用、銭貨は全国的に日常の取引で流通していました。

この頃の三貨制度では、金貨と銭貨は額面価格と枚数で価値を表す「係数貨幣」であったのに対し、銀貨では重さで価値を表す「秤量貨幣(しょうりょうかへい)」で性質が異なりました。これらの金貨・銀貨・銭貨の間には幕府が定めた相場が存在していましたが、実態は現在のドルと円を交換する為替相場が刻々と変わっているのと同じように、金と銀の相場も変動相場となっていため両替商という金融業が発達する礎となりました。

幕府の財政対策による改鋳と両替商

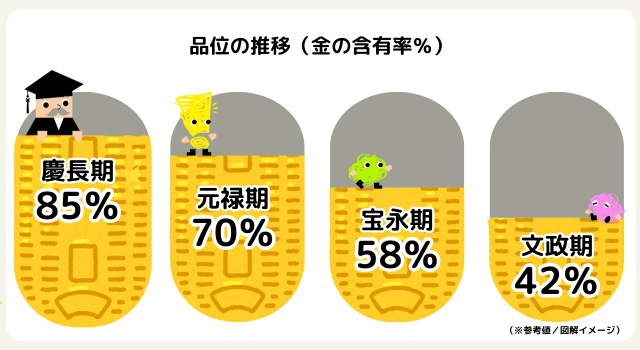

江戸幕府は、金・銀・銭の三貨制度を確立し、経済の安定を図りましたが、時代が進むにつれ慢性的な財政難が深刻化していきます。具体的な要因としては、年貢収入の伸び悩み、都市化と社会インフラの負担増などが挙げられますが、国内の金鉱からの産出量が徐々に減少していったこともあり、金の含有率を下げる改鋳政策を行います。財政難に直面すると、幕府はしばしば改鋳によって貨幣の質を落とし、その差益を国庫に取り込む手法を用いました。この策は一時的な財政補填には有効でしたが、流通貨幣の信用を損なう結果にもつながりました。金の含有率を減らすことで小判の発行量を増やすことができますが、その結果インフレーションとなって物価の高騰を招くことになるのです。農民や商人は高騰する物価に苦しみ、庶民の生活や経済活動に混乱が生じたと言われています。この改鋳の頻度が増すにつれて、貨幣の重さや品位を見極めるために両替商が台頭し、町人ネットワークを支える大きな存在となります。両替商は単なるお金の交換だけではなく、預金・貸付・為替取引など幅広い金融業務を行っていたと言われています。

明治維新と近代における円の誕生と通貨統一

近代国家を目指す明治政府が、どのようにして通貨の近代化を進めたかを振り返ります。幕末から明治初期にかけては、戦費や行政費用の調達が急務となり三貨制度を廃止し新しい統一的な通貨制度を確立する必要がありました。江戸時代末期では、三貨制度に加え、藩札(地方紙幣)などが乱立しており、地域ごとに流通形式や価値が異なることから商取引の発展を阻む要因となっていました。明治政府は中央集権的な通貨制度の確立を急務とし、初の政府紙幣「太政官札」を発行します。但し、これは金貨と交換保証ができない不換紙幣であり、信用性に課題がありました。新政府そのものの信用力も十分ではなく、旧来の金銀貨や藩札など、多様な通貨が混在する混乱期が続きます。こうした状況を打開するために、1869年に造幣局を設立、1871年には新貨条例を発布し、貨幣単位を円・銭・厘へと統一するとともに、金銀複本位制を採用しました。これにより欧米諸国と足並みをそろえた経済基盤が整備され、日本は近代的な国家としての体制を急ピッチで進めることになりました。

お札の発行と日本銀行の設立

明治政府は政府紙幣を発行して経済活動に必要な資金をまかなう一方、金や銀との兌換性を担保する仕組みを模索しました。その一環として、1872年には国立銀行条例を制定し、民間資本による発券銀行制度を導入します。これにより、第一国立銀行(1873年設立)をはじめとする国立銀行が4行設立され、それぞれが兌換紙幣である「国立銀行券」を発行しました。これらの紙幣は金貨との交換が保証されており、政府紙幣に対する信用の補完や、通貨制度の安定化に寄与しました。国立銀行券は全国で流通し、日本の金融制度近代化に向けた重要なステップとなりました。その後、紙幣制度のさらなる統一と兌換性の確保を目指し、1882年には紙幣発行権を持つ中央銀行として日本銀行が設立されます。日本銀行は本格的な近代金融システムの中核として、兌換銀行券を発行し、紙幣の価値を裏付ける仕組みを整備しました。多様な紙幣の違いや流通量の調整など試行錯誤が続いた面もありましたが、紙幣や通貨制度の一本化に成功したことで、日本は経済成長の大きな弾みを得ることとなりました。これにより、国内外の信用度が高まり、大規模な産業投資やインフラ整備が可能となったのです。明治以降、日本銀行では現在に至るまで56種類の銀行券を発行しており、印刷技術の発展により偽造のリスクを抑えるための「透かし」の導入や紙幣を傾けると三次元の肖像や模様が変化して見える「ホログラム」の導入など紙幣は進化し続けています。

現代の貨幣事情:キャッシュレス化による決済手段の多様化

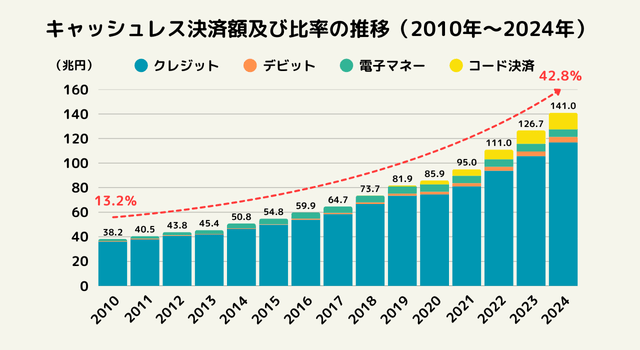

その後も時間をかけて進化してきたお金ですが、急速に変化する現代の決済手段とその背景にある技術革新について考えてみます。現代では紙幣や硬貨だけでなく、決済手段としてクレジット、電子マネー、コード決済など多様な決済手段が存在しています。「信用」に基づいて支払いを猶予する仕組みから始まった「クレジットカード」の普及や「スマートフォン決済」の普及などテクノロジーの進展を受けて、従来の物理通貨を補完あるいは代替する形で浸透してきました。日本においてもキャッシュレス決済による決済比率は年々増加しており、2024年時点では42.8%を占めています。将来的にはキャッシュレス決済比率80%を目指し、政府は必要な環境整備を進めています。キャッシュレス化が進行し日常生活の利便性は飛躍的に向上する一方で、セキュリティリスクやITリテラシーの格差など、新たな問題も浮かび上がっています。こうした変化に対応するため、政府は政策面での調整を行い、民間企業はさらに革新的なサービスを模索している段階にあります。

キャッシュレス化がもたらす未来と世界の通貨動向

日本のみならず世界各国では紙幣や硬貨の発行量が減少し、スマートフォンを利用したキャッシュレス決済が飛躍的に増えています。先進国だけでなく、新興国でも銀行口座を持たなくてもスマホとアプリさえあれば決済が可能という事例が増え、注目されています。こうした流れは国際送金や為替取引のスピードを加速させ、通貨のグローバル化をさらに進める要因となっている一方で、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の実験やビットコインを法定通貨に採用する国が出現するなど、従来の国家通貨の概念が変容しつつあります。通貨発行権をめぐる新たな競争が始まり、国際経済のパワーバランスにも影響を与える可能性があります。こうしたキャッシュレス社会の進展に呼応するように、米国ではデジタル通貨の新たな枠組みとしてステーブルコインへの関心が急速に高まっています。特に2025年には「GENIUS法案」が成立し、米ドルと連動するステーブルコインを公式な決済手段として位置付ける政策転換が行われました。この法案では、ステーブルコインの発行体に対して米国債などの安定資産による裏付けや監督基準が厳格に規定され、民間が発行するドル型デジタル通貨が制度的に容認される方向性が示されました。同時に、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の導入は停止され、国家の信用ではなく、技術と民間による透明性ある信用基盤が通貨発行の新たな軸として認識され始めているのです。今後、通貨とは何か、信用とは何か。そうした根本的な問いが再び投げかけられる時代の到来をステーブルコインは象徴しています。技術発展と法整備により、こうした多層的な価値交換の仕組みが今後ますます進化し、紙幣や硬貨とは異なる形の“お金”が社会を大きく変えていく可能性があります。

出典:経済産業省ウェブサイト(https://www.meti.go.jp/press/2024/03/20250331005/20250331005.html)

まとめ:過去から紐解く通貨の変遷とこれからのお金

お金は最初こそ物々交換を便利にするために生まれた単なる道具でしたが、時代の流れとともに社会制度や人々の価値観と深く関わりながら、その役割を大きく広げてきました。硬貨や紙幣といった物理的な通貨のみならず、電子マネーやデジタル通貨が隆盛する現代においては、取引の効率化だけでなく、私たちの生活様式や経済のあり方そのものに影響を与える存在へと変化しています。国家の信用を背後に持つ法定通貨だけでなく、金融市場やテクノロジーの進歩によって価値が支えられる新たな通貨体系が誕生した今、通貨の概念自体がより多様に広がり、お金とは何かという根源的な問いがより強く求められています。

こうしたお金の変遷を知ることは、過去の知識を学ぶだけでなく、未来のお金のかたちを考えるための重要な手がかりになります。これから先、デジタル化がさらに進む中で、お金の形や価値はどのような変遷を辿るかぜひ考えてみてください。

※掲載日時点の史実に基づいて作成しております。

※お金の歴史につきましては諸説あることからご覧いただく時期によっては一部内容が異なっている可能性がございますのであらかじめご了承ください。

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。