お金の歴史を学ぼう!【前編】物々交換から日本の貨幣誕生と衰退まで

2025.08.01 (金)

人類が社会を形成する上で欠かせない「お金」は、どのようにして生まれ、変化してきたのでしょうか。古代の物々交換から日本の通貨の歴史をたどりながらその役割や価値観の変化を紐解いていきます。

過去の通貨の移り変わりを知ることで、これからのお金の姿を考えるヒントにもなるはずです。本記事では、前編としてお金の起源から日本初の官営通貨「皇朝十二銭」の誕生と衰退までを紹介していきます。

お金の起源

お金がまだ存在しなかった時代、人々はどのようにして価値を交換していたのでしょうか?ここではお金の発生源を探ります。

人類が集団を形成し始めた初期の社会では、人々は自給自足を基本とし、自らの生活に必要な物資を手に入れていました。しかし、部族や共同体が大きくなるにつれ、余剰の品物や不足する物資の交換が活発になり、徐々に特定の交換手段を求める声が高まっていったのです。こうして物々交換の不便さを補うかたちで、お金という概念が生まれていったと考えられています。

当初はお金という形をとらず、身体的な労働や希少な物品そのものが取引の対象でした。それらの取引手段が徐々に洗練され、貝や金属などの交換価値が見いだされていきます。こうした歴史の積み重ねにより、その時代背景に適した貨幣形態が育まれ、現在の様々な通貨体系につながっています。

お金がなかった時代の物々交換と物品貨幣

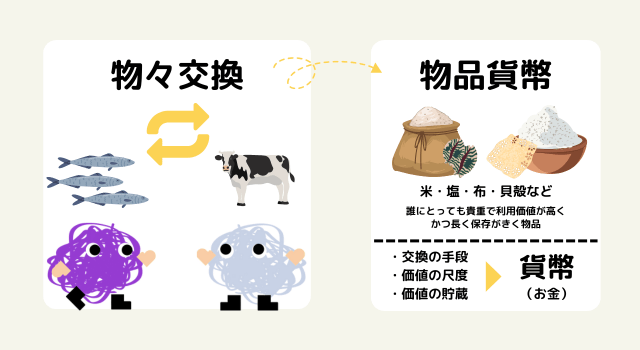

初期の社会では、各家庭あるいは小さなコミュニティが自給自足を基本とし、足りない物資のみを近隣と交換するという仕組みが一般的でした。食料や道具などの交換を通じて、人と人との結びつきが強化される反面、交換したい物が相手にとっても魅力的でなければ取引が成立しない不便さがありました。

この物々交換はお金のない社会で主流だった取引形態ですが、ある課題が存在しました。物々交換は、互いの欲しい物と余剰品を直接交換する行動で、表面的には単純で分かりやすい仕組みに思えますが、同価値のギブ・アンド・テイクを意味する「互酬性」が成り立たない場合もあり、不便が生じていました。こうした問題点を克服するために、後により客観的な価値を持つ共通の品物や物資が広く用いられるようになったのです。

物々交換が盛んになると、「互酬性」が成り立つ米や塩、布や貝殻などが一種の価値判断として使われるようになりました。こういった誰もが欲しがり、誰もが価値のわかる物品が交換の手段として使われるようになりました。これが物品貨幣と呼ばれるものです。

貝や金属がお金のはじまり?古代における最初の貨幣 宝貝(子安貝)

古代社会では、比較的入手が難しく、かつ持ち運びやすい貝が取引の手段として使われる場面が増えていきました。貝を貨幣として使用していた地域では、特定の種類の貝が高い価値を持ち、富や権力の象徴にもなっていたのです。中国やアフリカなど世界各地で宝貝(子安貝)が通貨として流通した背景には、貝そのものの希少性や装飾品としての美しさがありました。さらに、乾燥させても長期保管が可能であることから、貝は物々交換をスムーズにする交換手段として有効でした。こうした貝貨文化は、後世の金属貨幣や紙幣にも通じる「社会的信用」の概念を育む土台となりました。

宝貝(子安貝)があまり採取できない地域では、宝貝を手に入れるための交易網が形成され、人々はより安全で効率の良い取引ルートを模索しました。これにより「お金を介して他者の労働や物資を得る」という認識が広まり、お金が単なる装飾品から不可欠な経済要素へと位置づけられていくのです。

これが後に金属へと移行していく過程では、金属の耐久性と希少性が主な要因として考えられています。金属は加工が容易でありながら、自然界での存在量に限りがあり、偽造もしにくい点が重宝されました。一方、貝と同様に地域ごとで価値が異なる場合があり、多くの地域で統一価値として広がっていくには時間を要しました。しかし徐々に、金属を一定の形に整えて印を刻む行為が広がり、現代の硬貨につながっていきました。

世界最初の硬貨誕生 リディア王国のコイン

硬貨が生まれる前、金や銀などの貴金属も物品貨幣として使われていましたが、現代の硬貨はいつ誕生したのでしょうか。それは紀元前7世紀頃、小アジアにあったリディア王国(現在のトルコ西部)で生まれました。金と銀を合金した硬貨を鋳造し、金属に公的な刻印(ライオンや雄牛)を施した歴史上初めての硬貨とされています。このリディア王国のコイン「エレクトロン貨(エレクトラム)」は、後のギリシアやローマなど多くの地域に影響を与えました。大きさや重量がある程度統一され、王国の権威によって保証が与えられていたため、国外との交易にも利用されました。硬貨の出現によって取引が一気に効率化し、多様な産業や商業活動が発展していきます。リディア王国の成功は、貨幣経済の確立と信用の仕組みを世界規模で促進するきっかけとなったのです。リディア王国の事例は、経済発展において統一された貨幣が不可欠であることを示す象徴的な例とも言えます。

日本最初の貨幣は和同開珎か富本銭か

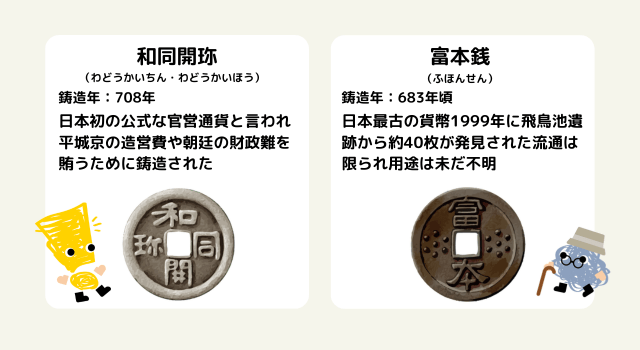

日本の貨幣史において、最初の貨幣として名前が挙がるのが「和同開珎(わどうかいちん)」と「富本銭(ふほんせん)」の二つです。

「和同開珎」は708年(和同元年)に鋳造・発行が始まったとされ、日本初の公式な官営通貨として広く知られています。中国の唐で流通していた貨幣文化を手本とし、律令体制(天皇を中心とした中央集権的な国家体制)を背景に、平城京の造営費や朝廷の財政難を賄うために誕生しました。この「和同開珎」の発行を機に、朝廷は全国にわたる通貨流通の整備を目指し、日本での貨幣経済の基盤づくりが進められます。

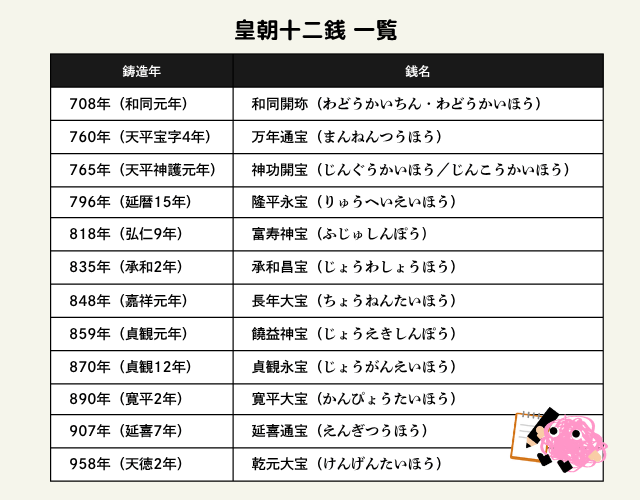

しかし、「和同開珎」の価値維持や普及は必ずしも順調ではなく、偽造や模倣などの問題もあったとされています。地方では現物納税や物品交換が根強く残っていたため、地方への普及は限定的で依然として物々交換が用いられる場面もあったとされています。それでも国家として貨幣を発行する意義は大きく、日本の経済システムを中央集権的に統制する一歩となりました。その後も、奈良時代から平安時代にかけて朝廷は銭貨の鋳造を続け全部で12種類の銅銭を鋳造しました。これをまとめて皇朝十二銭(こうちょうじゅうにせん)と呼びます。これらは中国の貨幣制度を踏襲しつつも、日本独自の改良が施され、国家威信の象徴としての側面も持ち合わせていました。

一方で、「富本銭」は683年頃、「和同開珎」よりも前に鋳造されたとされる貨幣で、近年の研究で出土例が増えたことにより、現在では日本最古の貨幣として認識されています。しかし、流通の実態は「和同開珎」より限られていたと考えられ、当時の人々の日常生活でどの程度利用されていたかは依然として不明点が多いのが現状です。日本最古の貨幣として学術的には重要ですが、国家の経済を支えるレベルにまでは至らなかった可能性が高く、日本で流通した最初の貨幣としては「和同開珎」がスタンダードとされています。

「皇朝十二銭」と中国の貨幣「渡来銭」流入

朝廷の官営通貨として、「和同開珎」(708年)からはじまった「皇朝十二銭」の貨幣文化ですが、これは長く続いたのでしょうか。実は、「乾元大宝」(958年)を最後に国家としての貨幣鋳造は断絶されてしまいます。12回目の貨幣鋳造で政府は官営通貨をつくることを断念。しばらく物々交換や中国のお金「渡来銭」を使う時代が続きます。再度、公式に政府が世間に流通する銭貨を発行するのは、江戸時代の「寛永通宝」(1636年)とされています。

なぜ、官営通貨が鋳造されず物々交換や「渡来銭」を使う時代になってしまったのでしょうか。理由はいくつかありますが、私鋳銭(民間が勝手に鋳造した貨幣)が横行し、それに対抗するため貨幣を新しくすることを朝廷は繰り返します。当時、銅不足だったこともあり貨幣を新しくするたびに品質が劣化し信用も低下。また、新貨幣が発行されるたびに、新しい貨幣の価値を旧貨幣よりも高く設定するデノミネーションが行われたため、貨幣価値が下落してインフレが進みました。この「皇朝十二銭」におけるデノミネーション政策では、新貨幣の発行で10倍の価値をつけた事例もあり、旧貨幣よりも地金の価値、地金の価値よりも新貨幣の価値となってしまい、人々は貨幣を大量に溶かして銅材にするということが起こりました。こうして官営通貨への信頼は落ち、銭離れの時代へ移行していったとされています。平安時代末期以降になると、商取引も盛んになり銭貨使用のニーズも高まりましたが、当時の日本は銭貨を鋳造する能力がなくなっており、主に中国から輸入した「渡来銭」を使用する時代が続くことになります。

戦国大名による財源確保と独自通貨

中国などから輸入したしたお金を使う一方で、16世紀以降になると戦費をまかなうため、戦国大名たちが地金の入手ルートや自領内の鉱山を利用して金貨や銀貨を鋳造しました。中でも有名なのは、武田信玄は甲州金と呼ばれる金貨です。甲斐国(現在の山梨県)は金山が豊富であったため、質の良い金を独自の通貨として流通させることが可能だったのです。この甲州金の存在は、領内の経済力向上と軍事行動の資金源としても大いに役立ちました。独自銭の発行は領内経済の活性化や兵糧確保にもつながるため、戦争と経済が密接に関わる時代を象徴しています。ただし、不純物の混在や安易な改鋳によって価値が下落するリスクも高く、庶民に負担を強いる側面も少なくありませんでした。それでも大名による貨幣発行は、中央の権威が弱体化した時代には有効な施策となり得ました。特に鉱山資源が豊富な甲斐(現在の山梨県)や土佐(現在の高知県)などでは、地域の特色を生かした貨幣政策が取られました。こうした取り組みが後の統一政権による貨幣制度整備にも影響を及ぼしていくのです。

安土桃山時代には豊臣秀吉により、通貨単位の統一が図られ金貨や銀貨の鋳造が進み、主にほうび用として使われました。織田信長や豊臣秀吉、そして徳川家康へと政権が引き継がれていく中、このような領国貨幣の実績は全国的な貨幣制度の統一に向けた知見を提供しました。

まとめ

お金は、社会の発展と人々の営みに寄り添いながら形を変えてきました。物々交換に始まり、希少価値を有する貝貨、金属貨幣へと形を変え、日本においては「皇朝十二銭」という官営通貨が誕生しました。こうした貨幣制度の変遷には、政治的な背景や社会的な価値観が色濃く反映されています。

本稿では、前編としてお金の起源から日本初の官営通貨の成立とその終焉、そして安土桃山時代の貨幣までを辿りました。後編では、江戸時代に確立された金・銀・銭の三貨制度や、明治時代における「円」の誕生と近代的な通貨統一、そして現代の電子マネーに至るまでの通貨の進化を取り上げていきます。ぜひ次回もご覧いただき、変化を続ける「お金」の姿を通して、これからの経済の在り方に思いを巡らせてみてください。

※掲載日時点の史実に基づいて作成しております。

※お金の歴史につきましては諸説あることからご覧いただく時期によっては一部内容が異なっている可能性がございますのであらかじめご了承ください。

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。