“ゼロ”から始める資産形成の心得 「サイコロの確率」から「長期投資の確率」へ

2023.01.10 (火)

前回の「『投資のイメージ』から『資産形成のイメージ』へ」では、様々な言葉が持つ意味合いの違いについて説明させていただきました。

今回は、確率論について触れつつ、投資においてなぜ長期投資が有効なのか?ということについて説明したいと思います。

確率論と言うと難しい話になってしまうのか?と思われるかもしれませんが、今回は確率について説明する際によく用いられる「サイコロを振って出る目」をテーマに、平易な解説をしていきます。

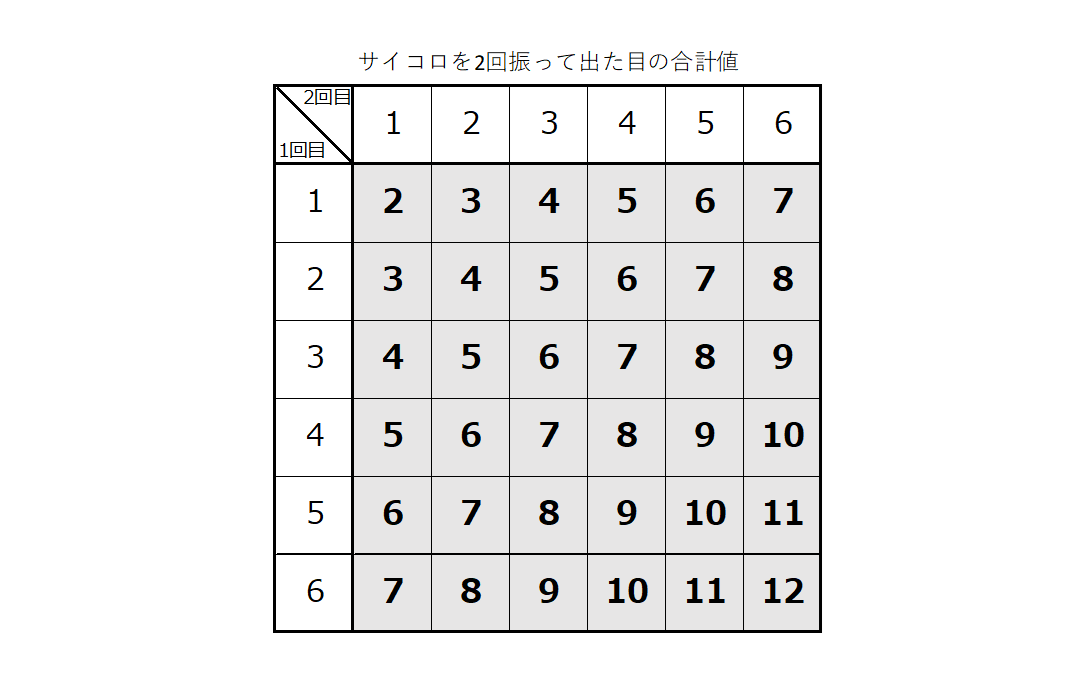

サイコロを振って出る目の合計

サイコロを1回振った時、出る目は「1」「2」「3」「4」「5」「6」の6通りあります。この時、「1」から「6」が出る確率は、等しく6分の1(16.7%)となります。

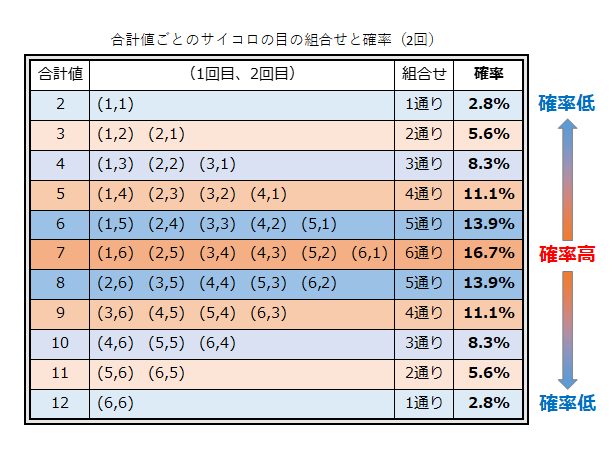

今度は、サイコロを2回振って、出た目の合計を数えることとします。合計が一番少ないのは「2」で、合計が一番多いのは「12」です。2回振って出た目の合計を表に示すと以下の通りとなり、その組合せは36通りあります。

では、この時、合計が「2」から「12」までになる確率はそれぞれどうなるでしょうか?

合計が「2」になるのは1回目も2回目も1が出た時の1通りだけで、確率は36分の1(2.8%)です。同じく、合計が「12」になるのは2回とも6が出た時の1通りだけで、確率も36分の1(2.8%)です。

次に、合計が「7」になる確率ですが、こちらは1回目と2回目がそれぞれ(1,6)、(2,5)、(3,4)、(4,3)、(5,2)、(6,1)になった時の6通りあり、その確率は36分の6(16.7%)となります。

それぞれの合計値になる組合せと確率を下の表にまとめました。

サイコロを1回振った時はそれぞれ等しい確率となりますが、2回以上振って出た目の合計を数える場合、合計値によって確率に違いが出てくるのです。

また、「表の中央に近づくと確率は高くなり、端に近づくほど確率は低くなる」ということがわかります。

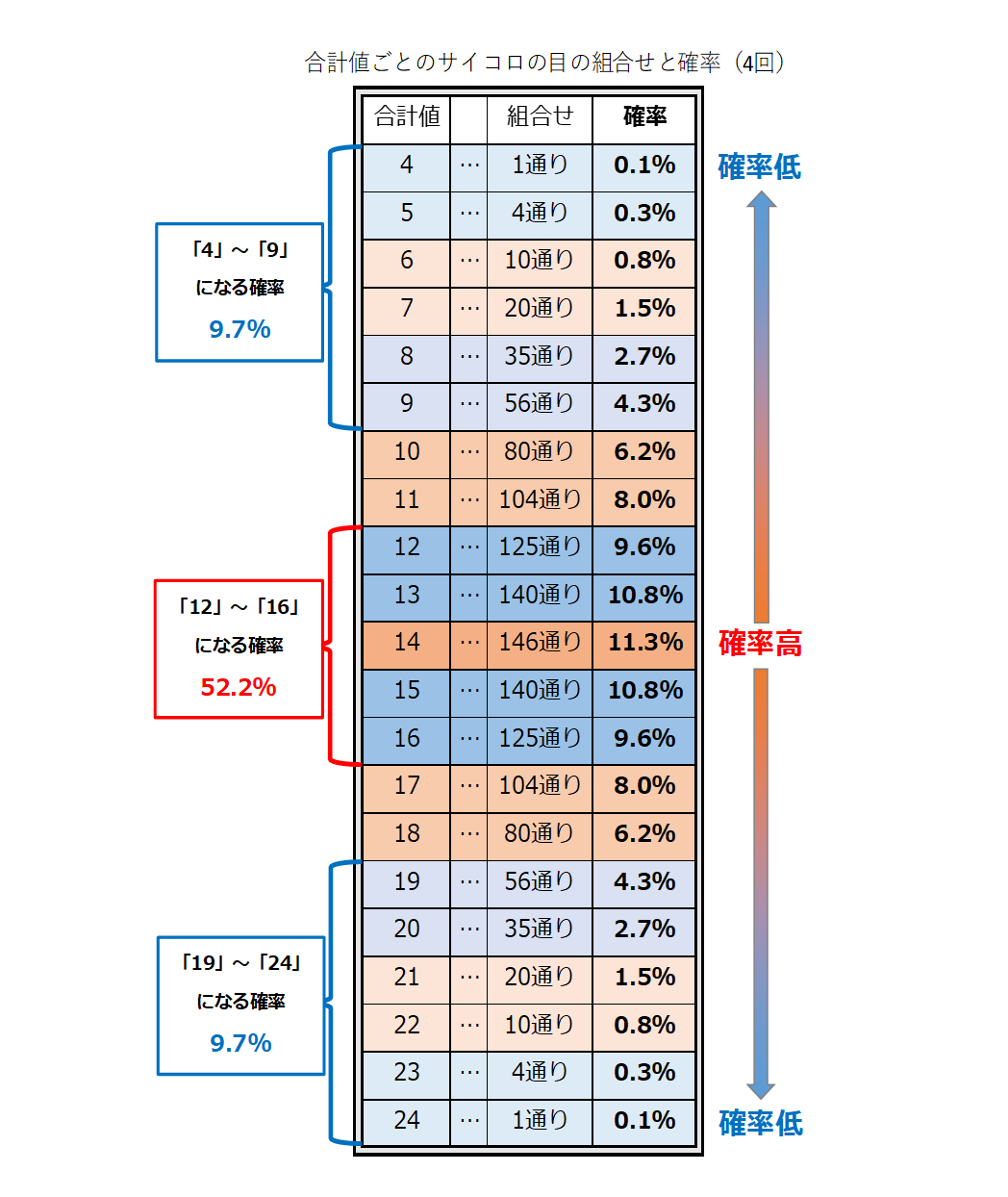

さらに、サイコロを4回振ってみた時はどうなるでしょうか?

4回振る時の組み合わせは1,296通りあり、一つ一つ書くには多過ぎるので、合計値ごとの組み合わせと確率のみ下の表にまとめました。

ご覧の通り、表の中央と端とでより一層確率の差が開くことになります。

1が出続けて合計が「4」になる確率、6が出続けて「24」になる確率はわずか0.1%という低さで、「4」から「9」までになる確率、「19」から「24」までになる確率もそれぞれ9.7%と1割にも達しません。一方で、中央に近い「12」から「16」までの確率を合わせると52.2%となり、半分以上がこの範囲を占めています。

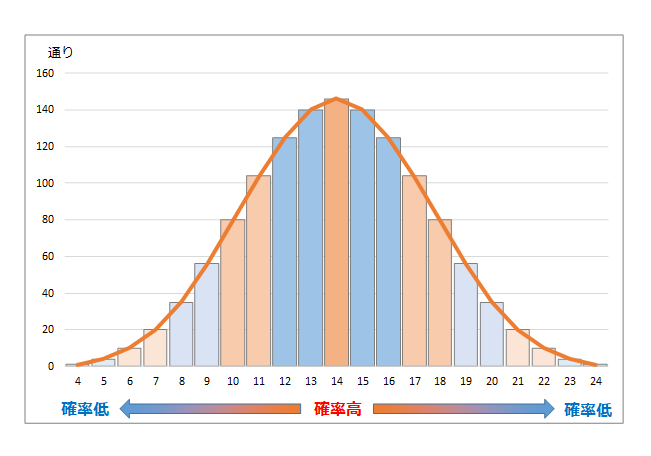

「確率は収束する」ということがよく言われますが、このサイコロにおいても試行回数が多いほど結果は平均化されていき、中央寄りの合計値になる可能性が高くなっていくのです。

4回振った時の合計値ごとの組合せについて、グラフ形式で表すと以下の通りです。中央に近づくほど確率が高くなるというのがイメージしやすくなると思います。

ある投資信託を10年持ってみると.....

先ほどの確率論を踏まえて、ここからようやく投資の話になります。

たとえば、過去の運用成果(リターン)が年率5%である投資信託があるとします。

また、投資商品にはリスクがつきもので、この投資信託の過去の実績から割り出してリスクが10%あるとします。

運用におけるリスクとはリターンの振れ幅のことを指しますので、この投資信託を保有した場合、年間で5%±10%、つまり-5%~+15%の運用結果になることが期待できると言えます。

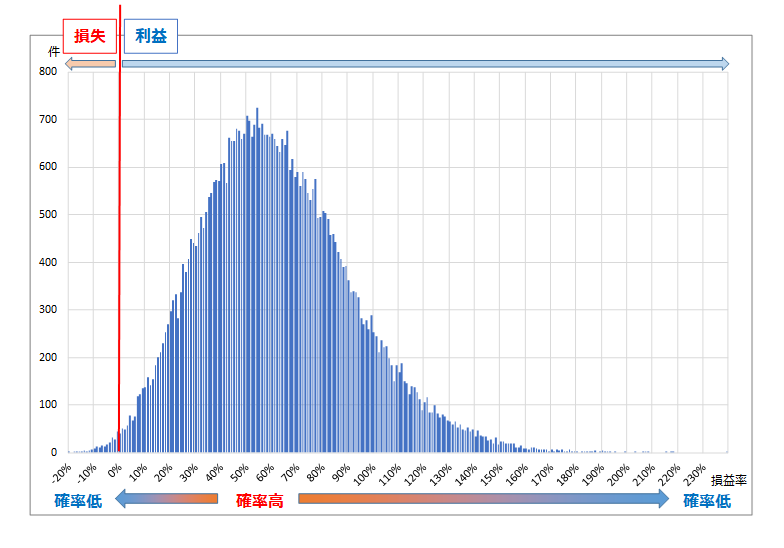

これを10年保有した場合、利益を得られる人はどれくらいいるのでしょうか?

1年ごとの運用成果をランダムで打ち出して、10年後の運用損益率を出したサンプルを50,000件用意し、グラフに示してみます。

いかがでしょうか。

このグラフから読み取れることとして顕著なのは、「損失の結果で終わったケースがかなり少ない」ということではないでしょうか。

もし1年の運用だった場合、-5%~+15%の運用結果だと理論上25%のケースで損失になるという計算になりますが、10年運用して実際に損失となったケースはわずか229件で、全体の約0.5%という結果となりました。

先ほど説明しましたサイコロと同じことがここでも起こっており、中央に近づくと確率は高く、端に近づくほど確率は低くなっていることから、マイナスに割り込んだケースは少なくなっていったのです。

(サイコロと違い運用の場合は複利効果が働く関係で、グラフは左右対称とならず多少歪む結果となっています。)

繰り返しますが、投資商品にはリスクがつきものですから、プラスの平均リターンが期待できるものでも、1年、2年の運用ではマイナスの結果になるということが往々にしてあり得ます。しかし、確率は収束していくもので、じっと我慢して5年、10年と保有し続けていれば、最終的にプラスの結果で終わる可能性の方が高くなるのです。

これがまさに、長期投資がリスクを抑えるということであり、長期投資をおススメする理由に他なりません。

なお、確率論が成立するのは、「1つの試行において、どの事象も起こる可能性が同程度に期待できるとき」という前提があります。マーケットにおいては個人投資家、機関投資家などの売買動向によって値上がり、値下がりはもたらされるため、サイコロのように全ての事象が同程度に期待できるわけではないので、必ずしも確率論通りの結果になるとは言えません。とはいえ、市場の慣習として上昇が続いて過熱感があるものは売られ、下落が続いて割安感があるものについては買われる、といったように市場の調整は絶えず続いていることが確率の収束となぞらえることができるため、今回のサイコロの確率論も、長期投資において参考になると考えています。

(実際、「証券アナリスト」の試験においても、確率・統計は重要な学習項目として位置付けられています)

投資というのは結果の予測が難しいので、「下がったらどうしよう」と考えてしまい、なかなか踏み込めない人も多いのではないかと思います。しかし、長期投資によって、時間を味方につけることでプラスに傾ける可能性を高めることができるため、少しでも早めに資産形成を始めることをおススメします。

ご留意事項

免責事項

本資料は証券投資の参考となる情報の提供を目的としたものです。投資に関する最終決定は、お客様ご自身による判断でお決めください。本資料は企業取材等に基づき作成していますが、その正確性・完全性を全面的に保証するものではありません。結論は作成時点での執筆者による予測・判断の集約であり、その後の状況変化に応じて予告なく変更することがあります。このレポートの権利は弊社に帰属しており、いかなる目的であれ、無断で複製または転送等を行わないようにお願いいたします。